这首诗

从桂林火遍全中国

你的泪 为谁而流

80多年前

一位28岁的文艺青年

在桂林写下了答案

国家危亡之际

他用一首诗吹响了号角

点燃了希望

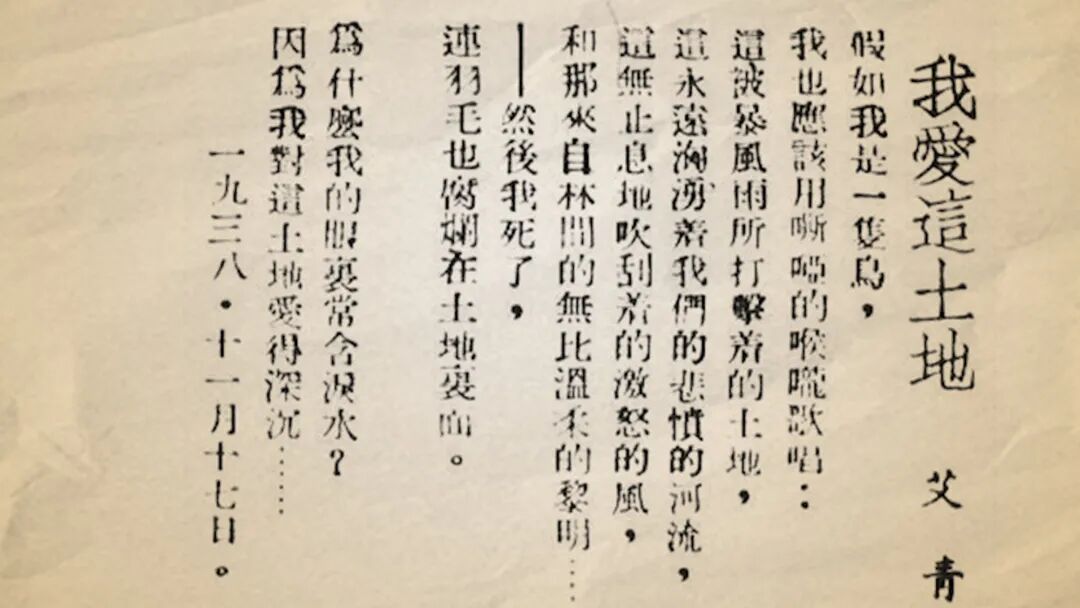

“为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……”

这是中国人的血脉共鸣

是华夏儿女的集体宣誓

对祖国最深情的告白

在桂林山水间回响

“为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……”

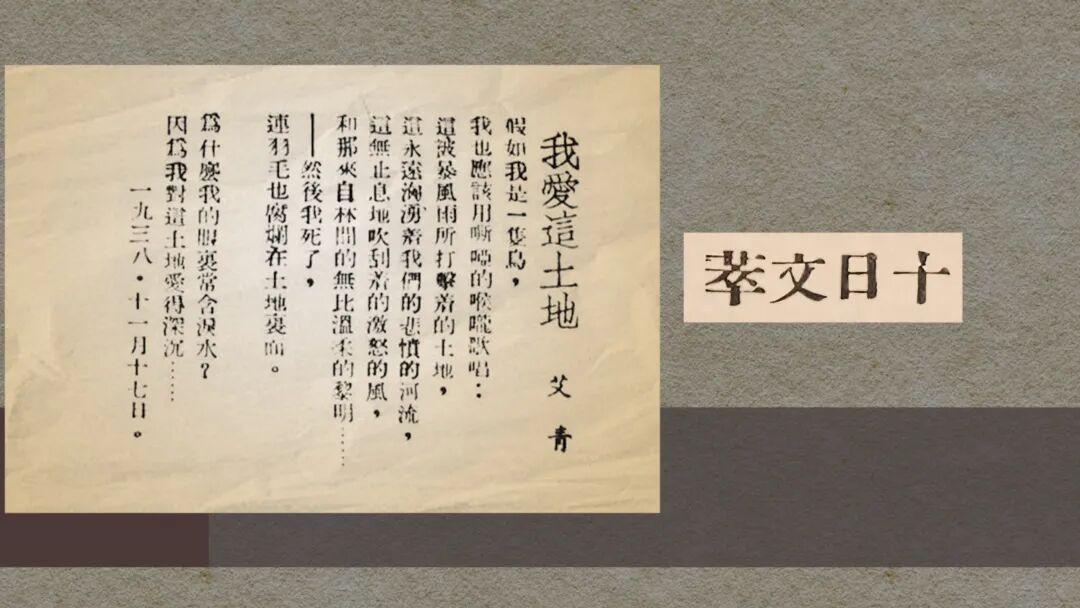

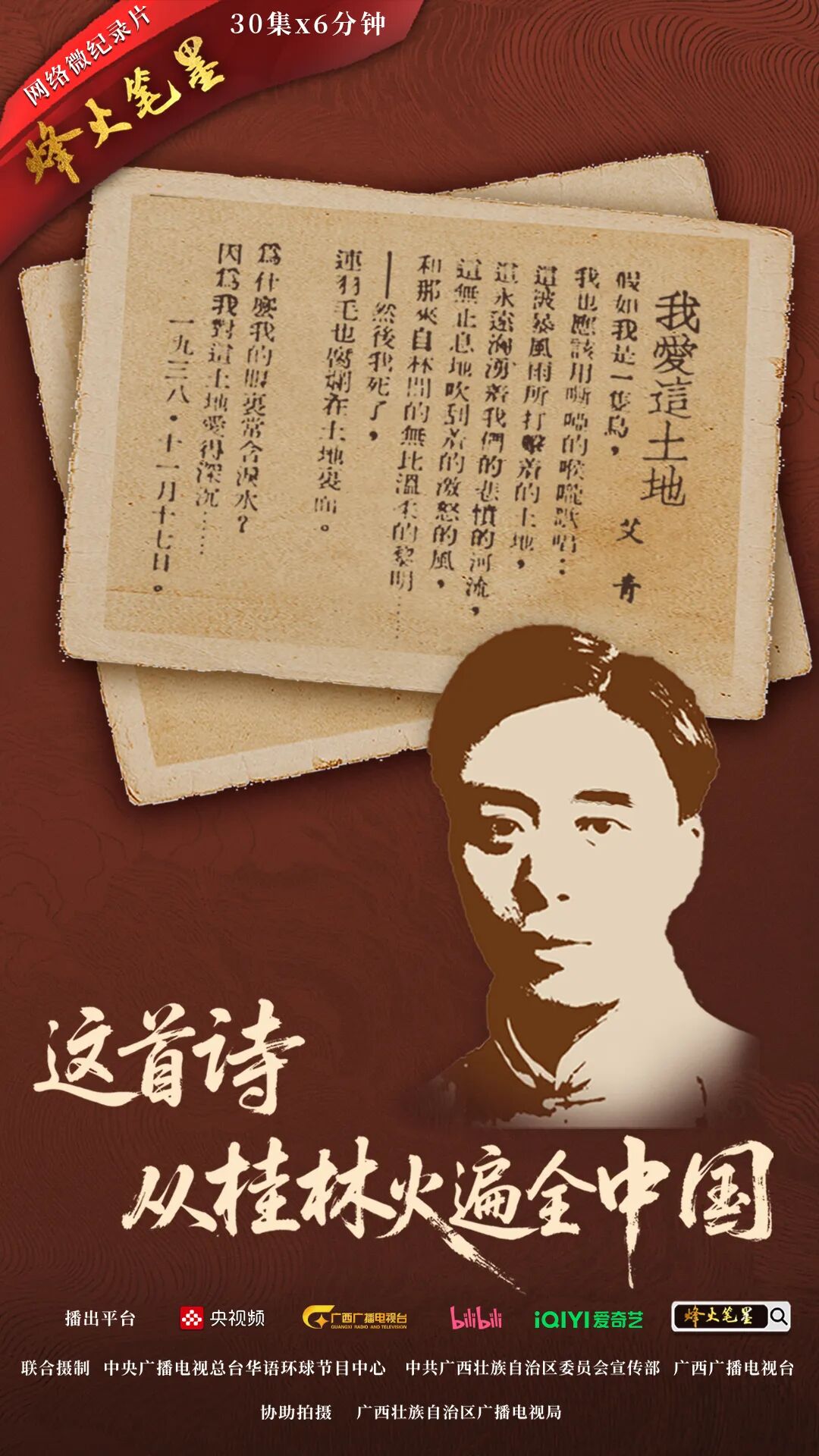

这两句广为人知的诗

出自1938年创作的诗歌《我爱这土地》

这首诗一经问世就传遍大江南北

如今依然是初中语文课本里的经典

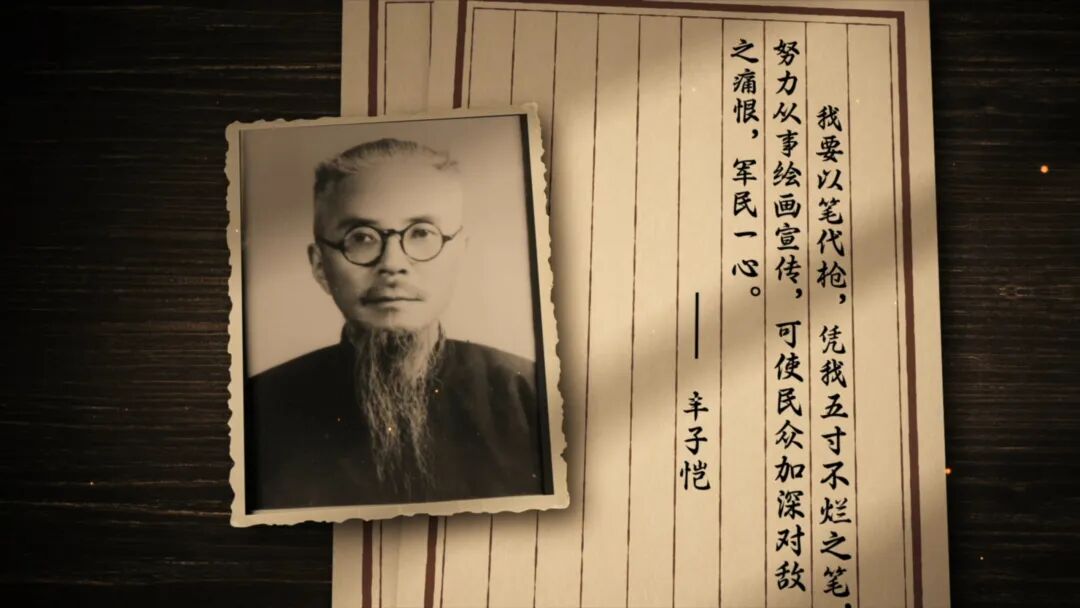

诗歌的作者大名鼎鼎

他就是被誉为

“中国诗坛泰斗”的现当代诗人艾青

艾青

1938年

28岁的艾青历尽艰辛来到桂林

先后成为《广西日报》“南方”副刊

和《救亡日报·诗文学》的主编

虽然收入微薄 生活艰难

但丝毫没有影响他

宣传抗日救亡的战斗激情

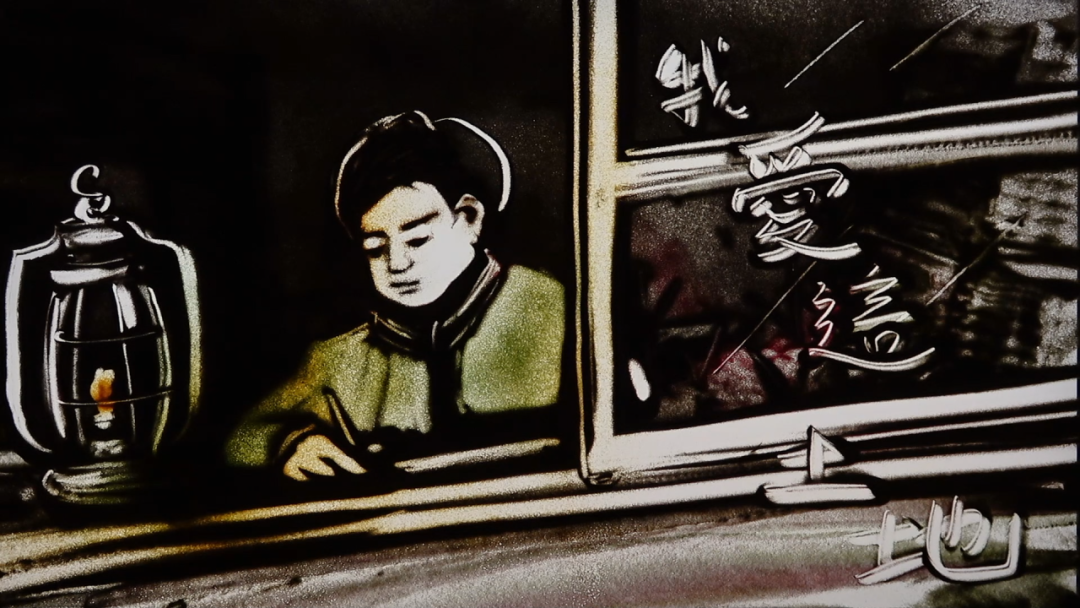

电视剧《阵地》剧照。艾青 盛英豪(饰)

1938年11月17日

在昏暗的小屋内

他将对祖国 对同胞深沉的爱与悲伤

对侵略者的仇恨

化作诗句

写就了《我爱这土地》

1938年12月

《我爱这土地》发表在

桂林出版的《十日文萃》上

引起强烈反响

成为抗战时期被朗诵最多的诗歌之一

北京大学教授 文学评论家 谢冕:

“艾青先生,他这十行诗当中呢,借助了一个鸟的形象,这个意象,概括了整个时代。这时代是痛苦的,我们爱这个土地,甚至我这个腐烂的身体,也要来滋润这个土地。他这种对于我们人民,对我们祖国,对我们大地这种热爱,我们不允许外国侵略者,占领我们一寸土地。”

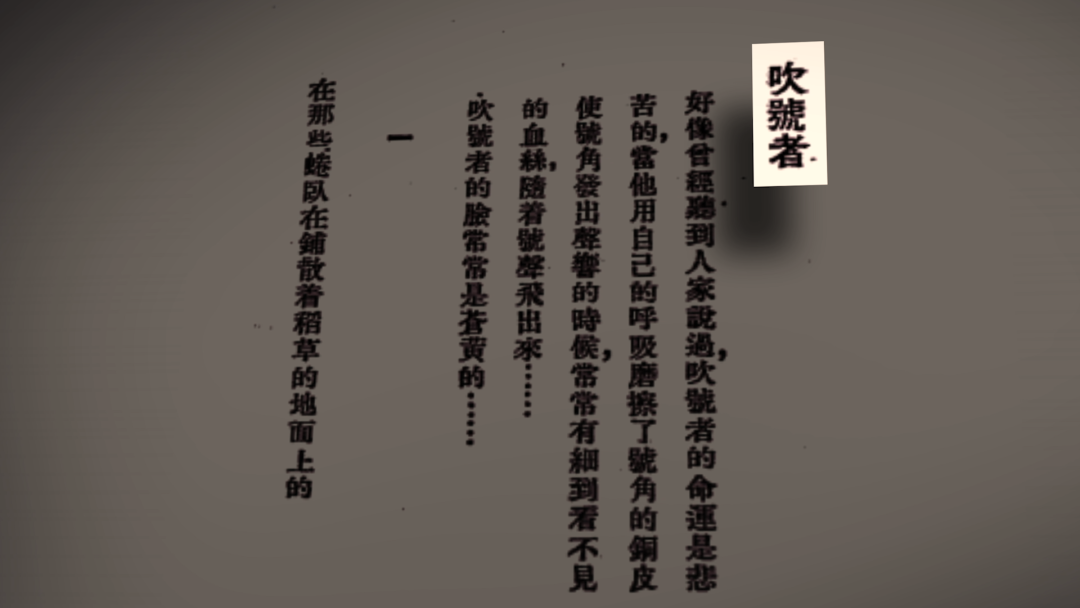

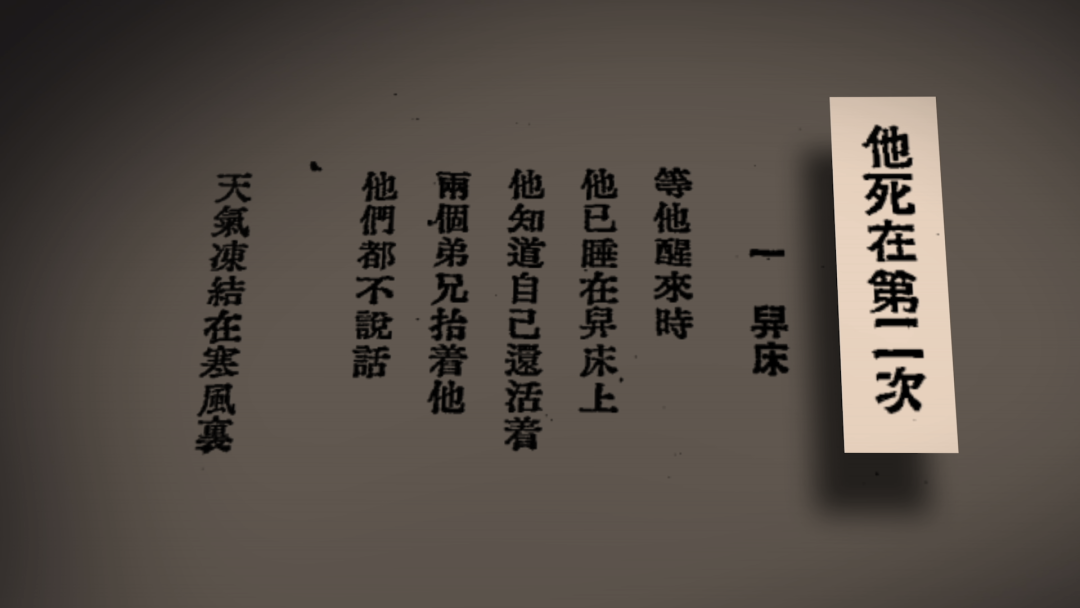

在桂林

艾青以抗战前线的士兵为主人公

创作了叙事长诗《吹号者》《他死在第二次》

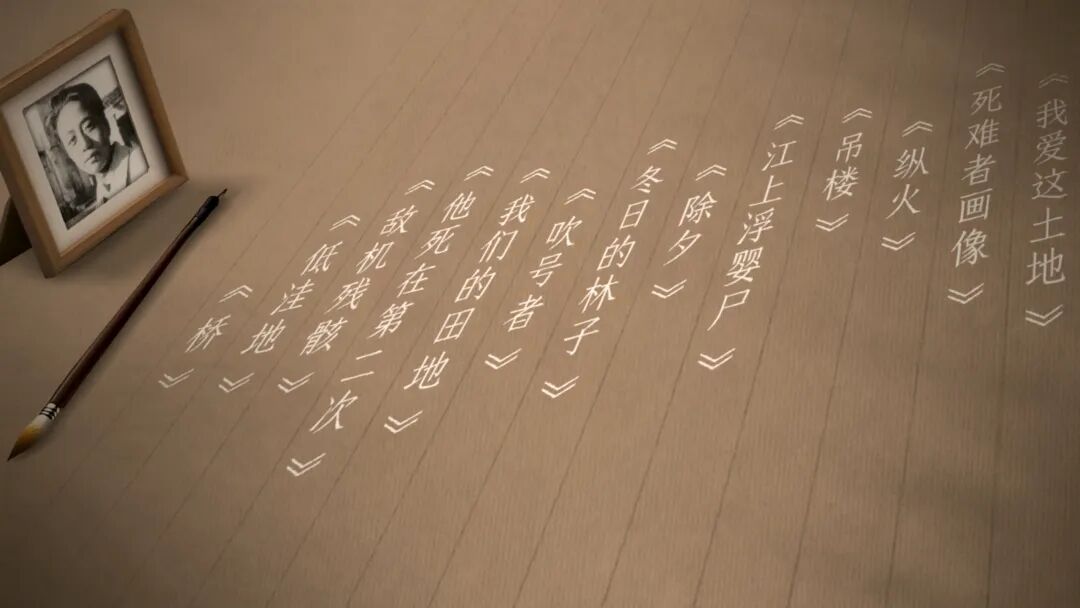

在桂林短短十个月

艾青创作了十多首诗歌

这些诗歌

将个人与民族融为一体

发出了苦难的悲号

也吹响了号角 点燃了希望

北京大学教授 文学评论家 谢冕 :

“他的个人命运和祖国的命运,和人民的命运是联系在一起的。他努力地写作,继续地用诗歌来这个支持全民抗战,用诗歌来鼓舞全国的军民,把侵略者赶出去。一个诗人能够伟大,那就是因为这个。”

他们在桂林

用诗歌筑起抗战长城

抗战期间

许多文化人来到桂林

和广西本土文人一起

用诗歌构筑起抗战长城

正如艾青所言

“诗是投向敌人的匕首,也是照亮黑夜的火把”

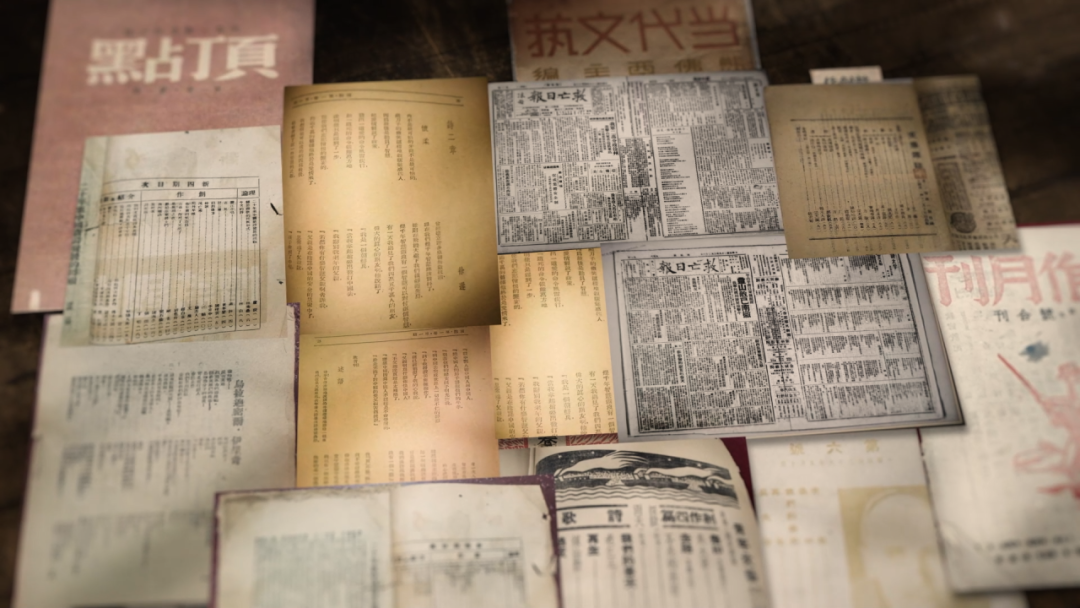

从1938年到1944年

汇聚桂林的诗人们

先后发表诗歌2000多首

多种专业诗刊在桂林出版

数十种文学刊物和报纸设有诗歌专栏

全国各地的诗人纷纷向桂林投寄诗稿

形成以诗报国的宏大声势

桂林的诗坛

成为战时中国炽热的文化熔炉

《我爱这土地》

在桂林创新传承

80多年后

桂林的人们以另外一种方式传诵艾青的诗

《我爱这土地》

成为首届桂林艺术节开幕式主题曲

编辑 黄韵伊

责编 唐海波

审核 刘飞锋