南国早报全媒体记者:黄婧 文/图

为何一张桌子用了三代都不换?

除夕夜全村不办宴席都在干什么?

为何朝夕相处的母女一直保持书信往来?

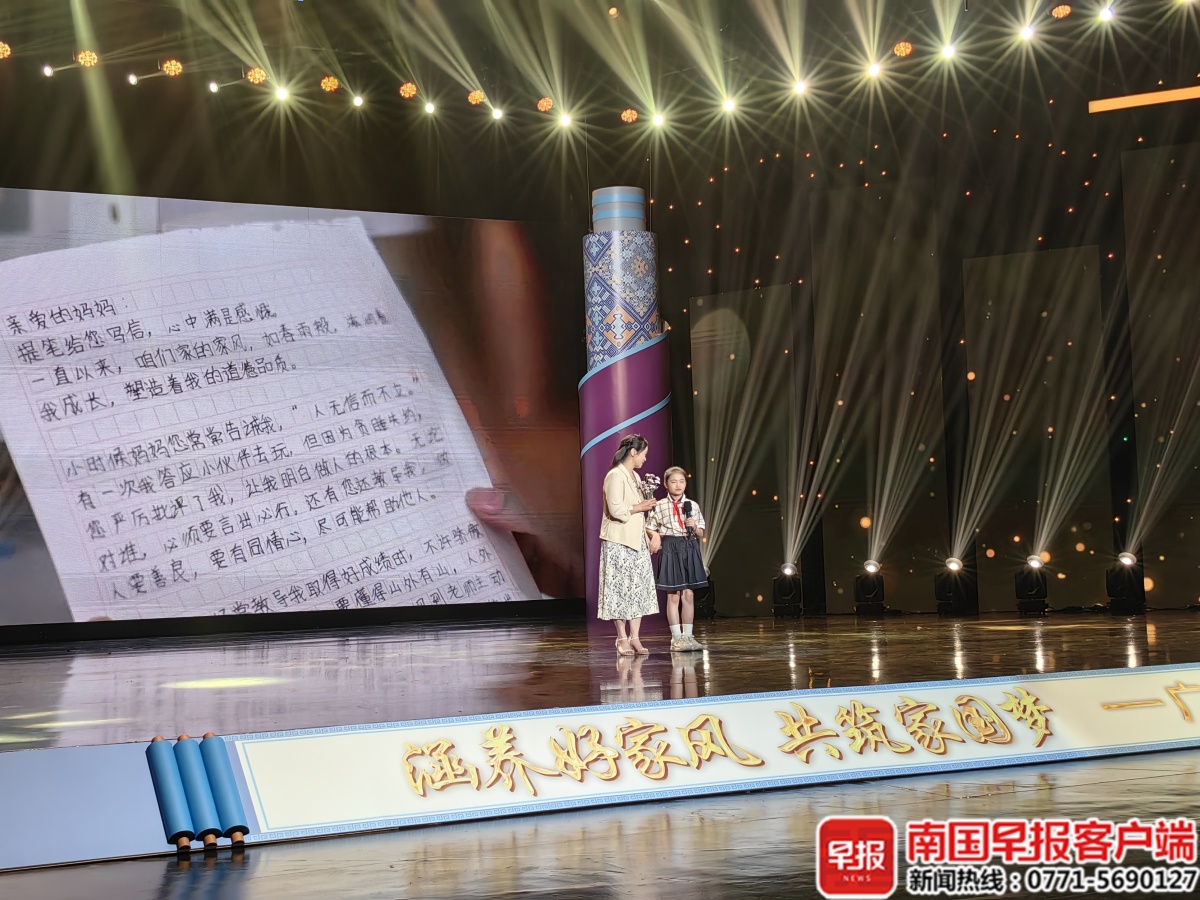

5月9日,由自治区妇联、自治区文明办、自治区教育厅、自治区总工会共同主办的“涵养好家风 共筑家国梦”广西最美家风展示活动在南宁举行。这些问题的答案,在现场分享的家风故事中都能找到。

家风展示活动现场。

当天在活动现场,来自合浦县闸口镇大路山村苏氏家族代表苏萍,从她家陪伴了三代人的书桌讲起,讲述了节俭勿奢的家训是如何一代传一代。“从小家里就有家训,东西能用就不扔。这张书桌陪伴了三代人,到我女儿这代用的时候,我们重新打磨书桌,补了新漆。”作为一个幼儿园园长,她还把家训带进了幼儿园。老师们用打印过的废纸张给孩子们画画、折纸飞机,孩子们用废旧纸箱搭建城堡,拿树叶贴画,学种菜节约粮食……有家长问她:“这能让孩子赢在起跑线吗?”她说:“教他们珍惜一桌一椅、一粥一饭,才是人生最稳的起跑线。”

动人的家风故事一直在八桂大地传承。在韦姣姣的家乡武宣县三里镇灵湖村,她的家族对教育很重视。四百年前,先祖中进士做清官,回乡后把所有的钱都拿来办学堂。家族家训十六字“读书明理,修身养性,薄财重义,为国为民”,不仅挂在祠堂,更写进了《灵湖村村规民约》。其中有一条:“凡本村子弟,不分男女,须完成基础教育;考上高中者,村集体奖励500元,大学生奖励2000元。”于是每年的除夕夜这天,全村不办宴席,统一到祠堂办“三件事”:第一件是给优秀学生发奖金,去年大家捐了86000元发奖金,村里的小孩子都非常高兴。第二件是把新大学生名字刻上“英才榜”,每家都鼓励孩子上这个榜;第三件是由村里德高望重的老人给大家讲家训故事。韦姣姣说,这几年村里很多孩子都考上了大学,她相信这就是家训的力量。

南宁女孩徐梦瑶与妈妈多年来有一个习惯,即使朝夕相处,却保持着书信往来。同吃同住的一家人为什么还要写信?“因为每一封信里,都是母女的相互鼓励,亲情相伴的传递。”徐梦瑶说,家里虽不常讲什么大道理,但充满爱的陪伴和良好的家庭教育方式,就是让她最自豪的家风。

母女俩讲述她们的家书故事。

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 丁春霞

校对 麦雪莉

责编 唐海波

审核 胡志伟