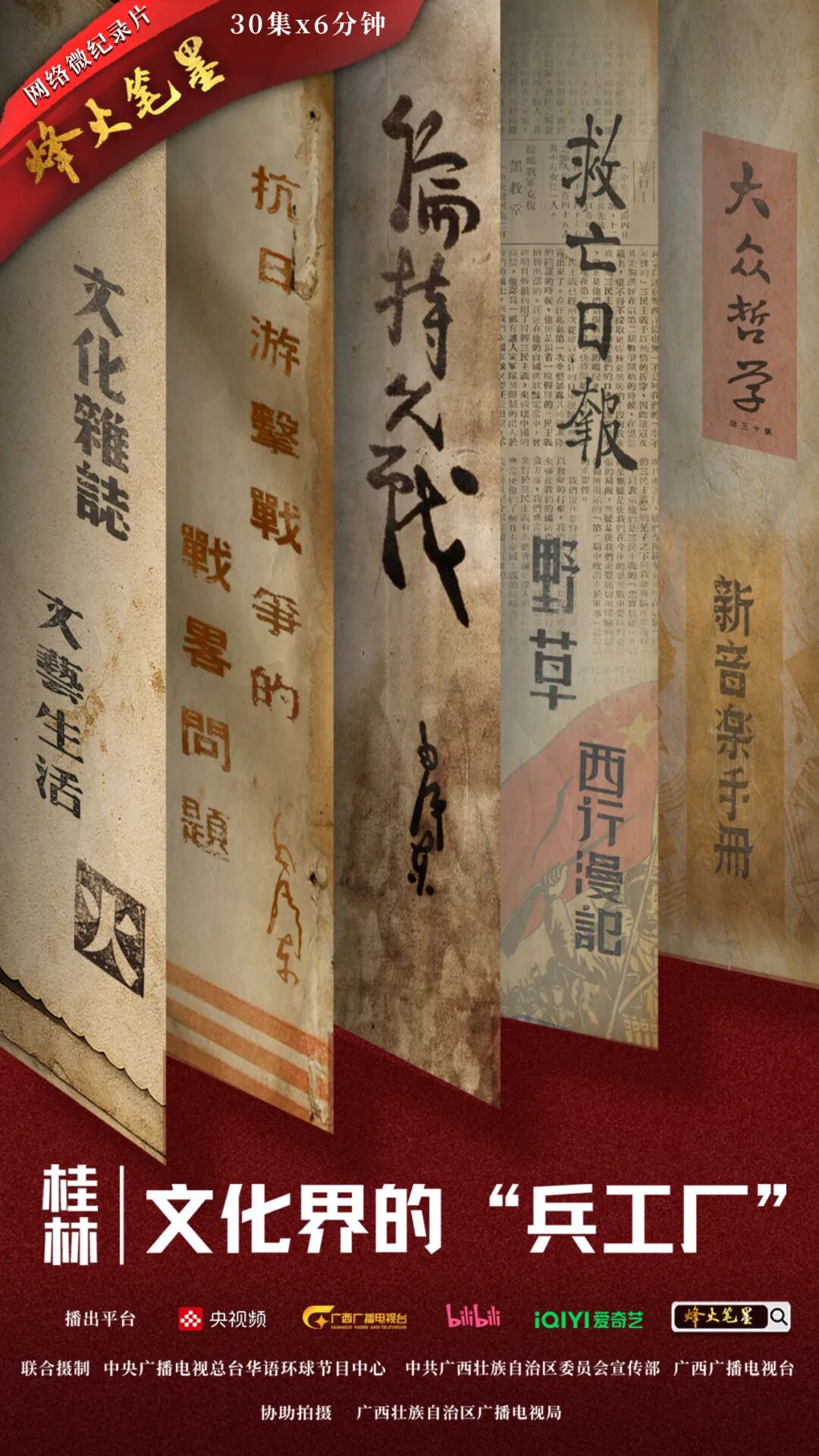

桂林

文化界的“兵工厂”

它出版了当时国统区80%的书刊

用纸张筑起抗战的“精神长城”

它把岩洞当车间

用文字作为射向敌人的子弹

它月排4000万字

用印刷机点亮抗战前的黑夜

它是一座抗战文化城

也是当之无愧的出版城

它是秀甲天下的美丽桂林

也是纸比钢硬的超燃桂林

▲点击查看视频

山水之城

曾是全国“出版城”

这张老照片拍摄于桂林

照片上的山洞

在喀斯特地貌遍布的桂林

非常多见

但这个山洞中却暗藏玄机

石灰岩上万年的积累

形成了形态各异的奇观

十分符合人们对桂林的印象

但如果将时间倒退回80多年前

这个山洞

将带你看到一个不一样的桂林

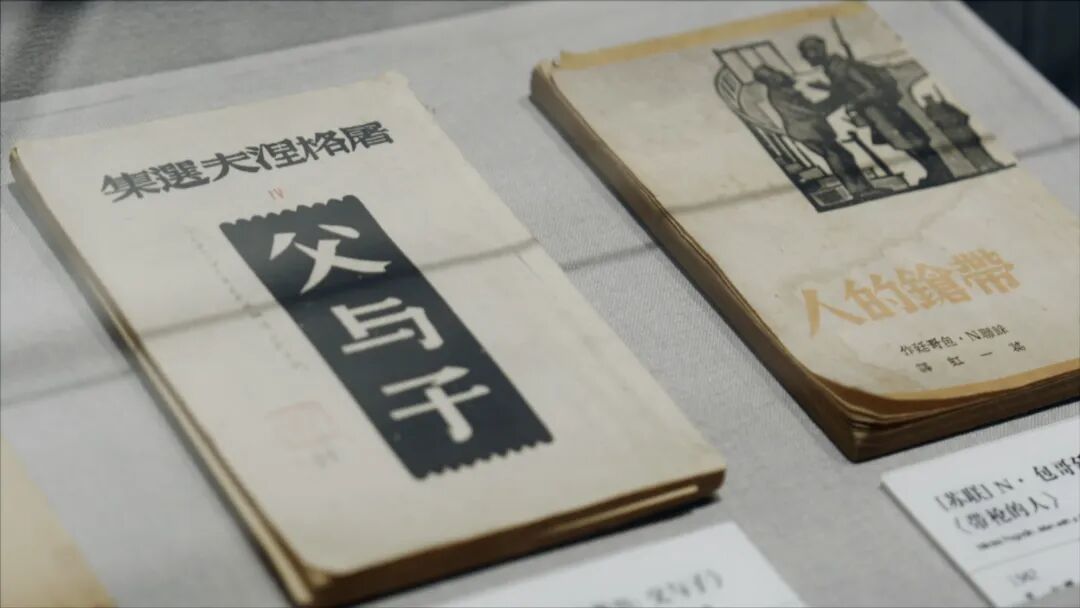

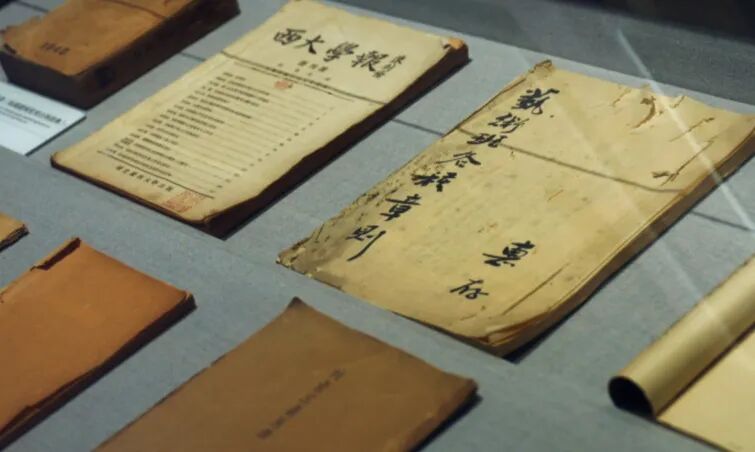

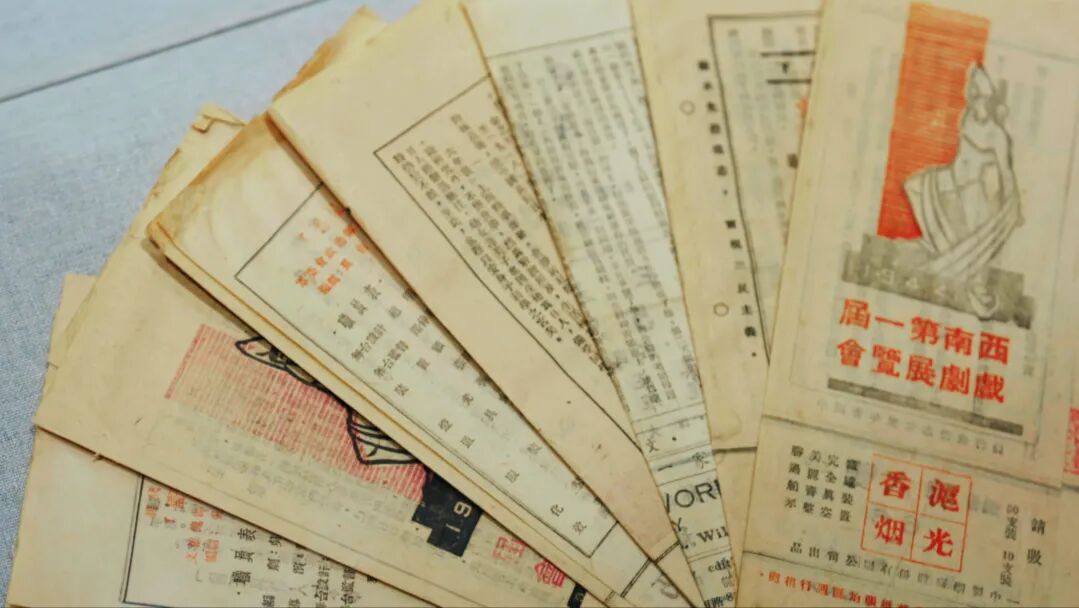

1938年到1944年

桂林大小书店 出版社

足有178家

出版图书超2000种

杂志200余种

绝对是“顶流”级别的抗战文化输出

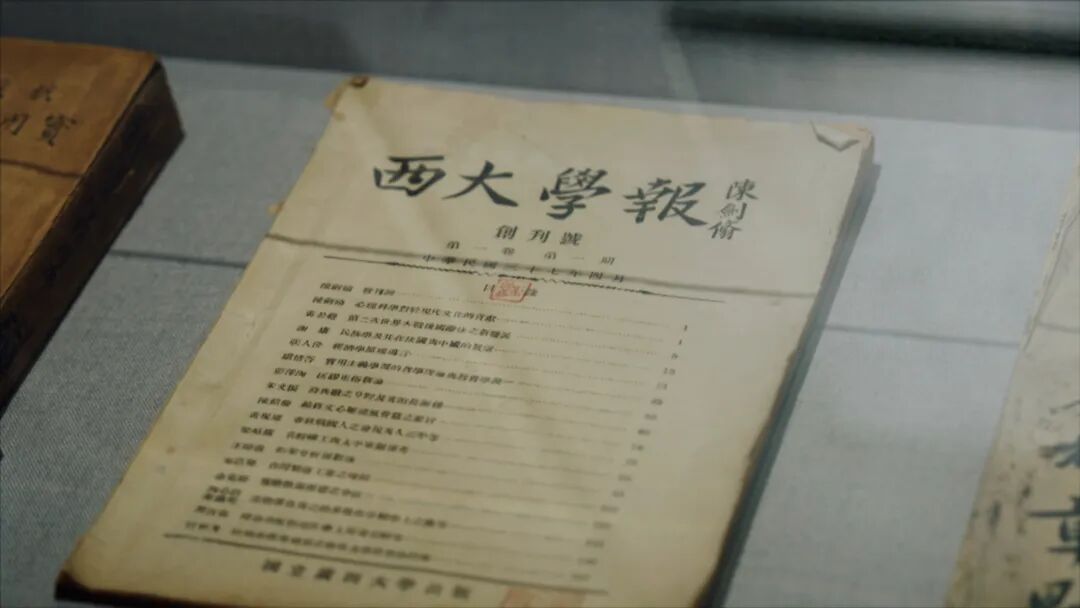

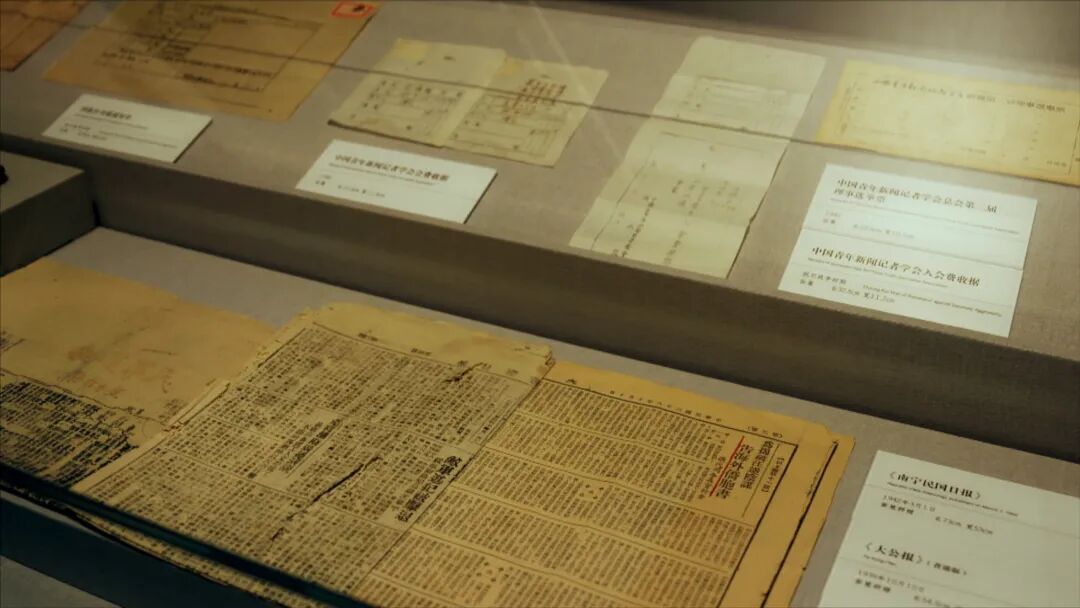

抗战时期的桂林

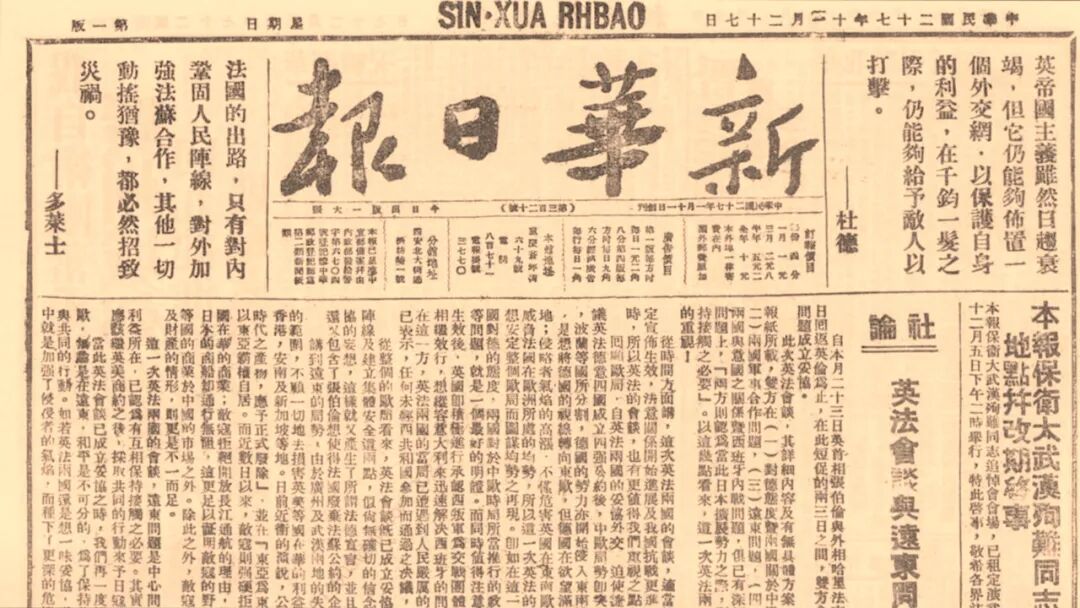

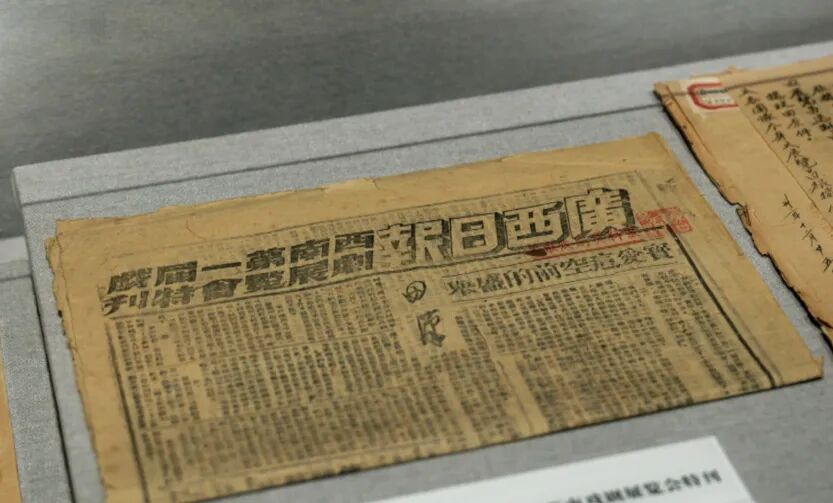

有《广西日报》

《新华日报》

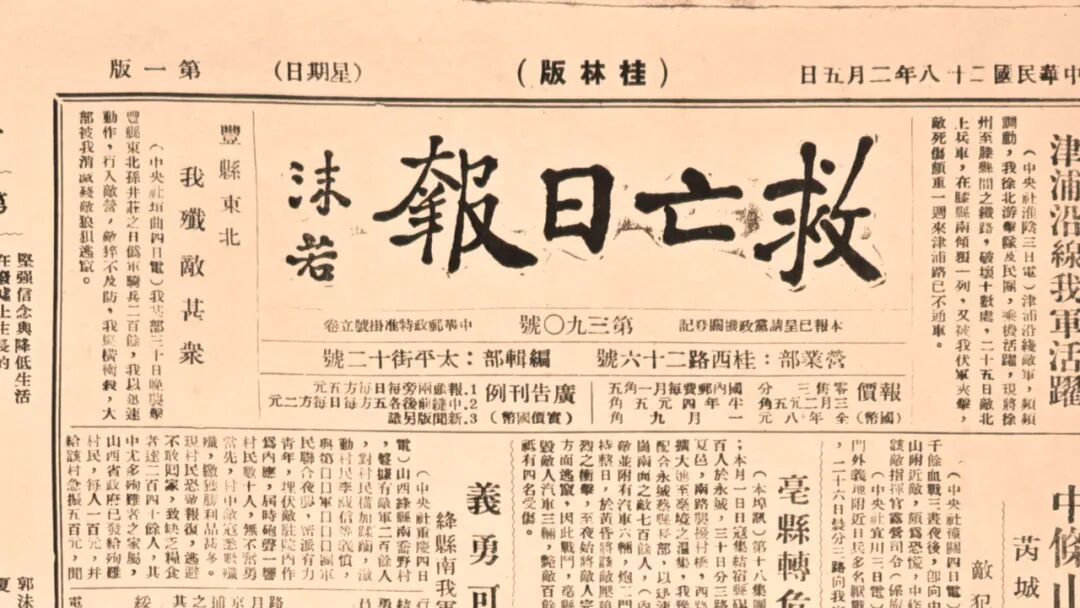

《救亡日报》

《大公报》等

12种报纸

有过文化供应社等

200多家书店和出版社

有过《正路》《创进》等

200多种刊物

因此又有“出版城”之誉

1938年

读书生活出版社 生活书店 新知书店

考虑到桂林较宽松的政治环境

以及较优越的地理位置

先后在桂林开设分店

或直接将总店迁来桂林

这三家书店

正是三联书店的前身

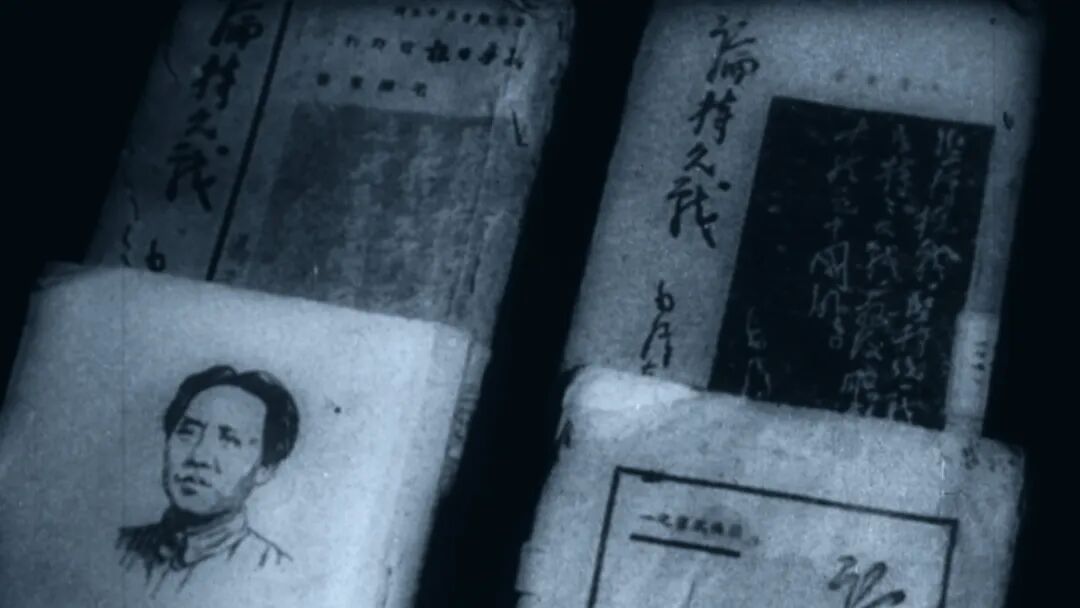

1938年7月

延安解放社

印发单行本《论持久战》

各根据地官兵争相传阅

当月桂林也出版铅印订正本

一时间

《论持久战》供不应求

一扫国人心中的迷茫

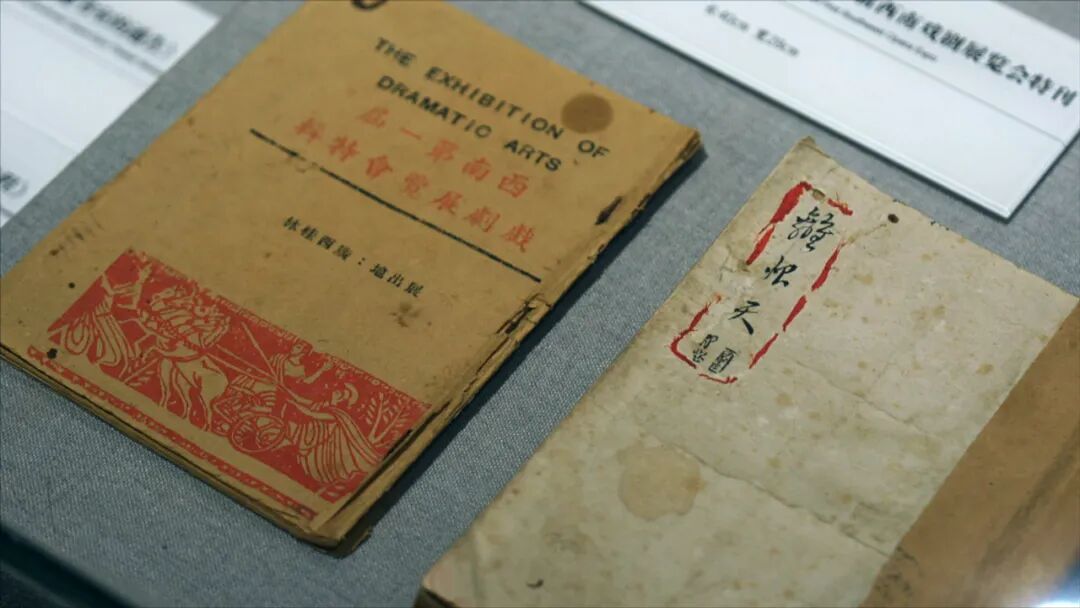

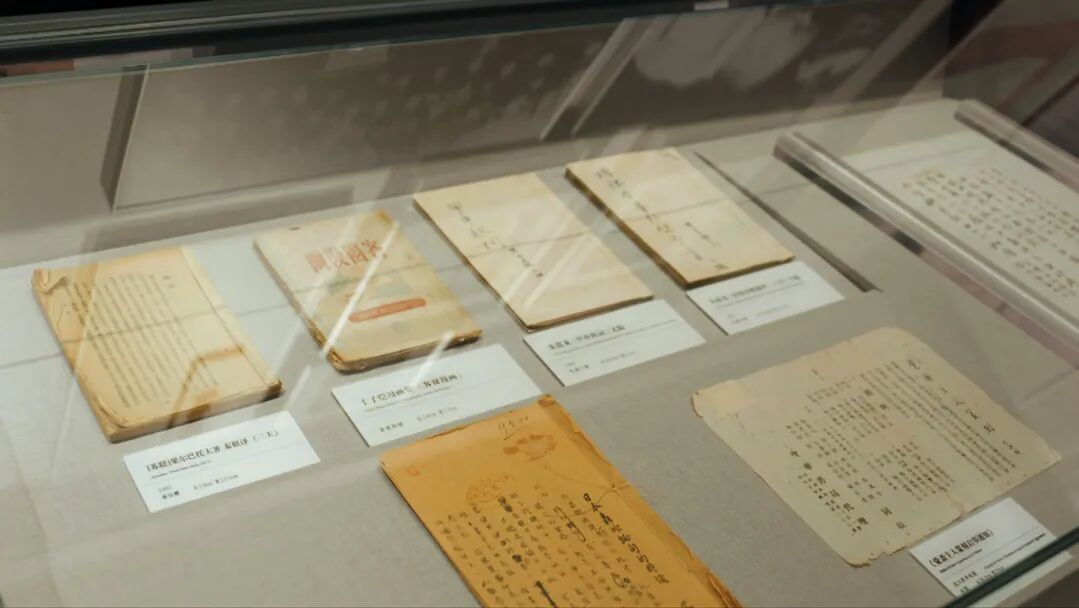

胡愈之

文化供应社职员合影

1938年底

中国进步文化出版事业的

先驱胡愈之

在桂林创办了文化供应社

抗战期间

文化供应社在桂林

先后出版丛书12套120种

单行本著作107种

这些书被大量送往前线

成为文化供应社

开展抗战动员工作的重要工具

月排4000万字!

他们是这样做到的

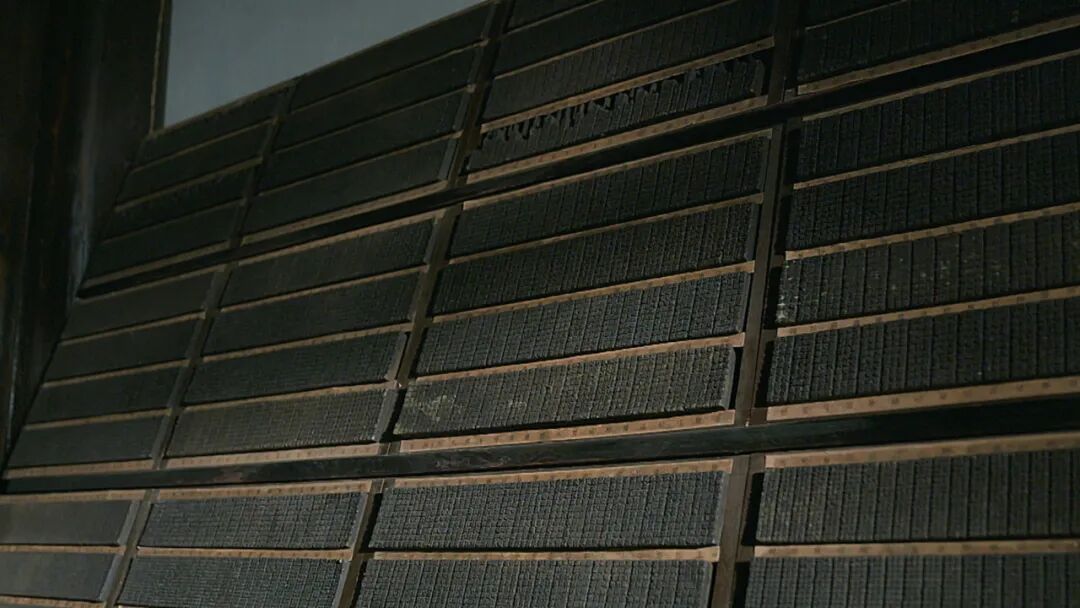

抗日战争时期

桂林堪称

文化界的“兵工厂”

仅仅这一个城市

就出版印刷了

当时全国80%的书籍

如此惊人的出版量

究竟是怎么完成印刷的

当时许多厂家

为躲避战火

纷纷迁入桂林

给桂林的印刷业

提供了强有力的物质保障

和技术支持

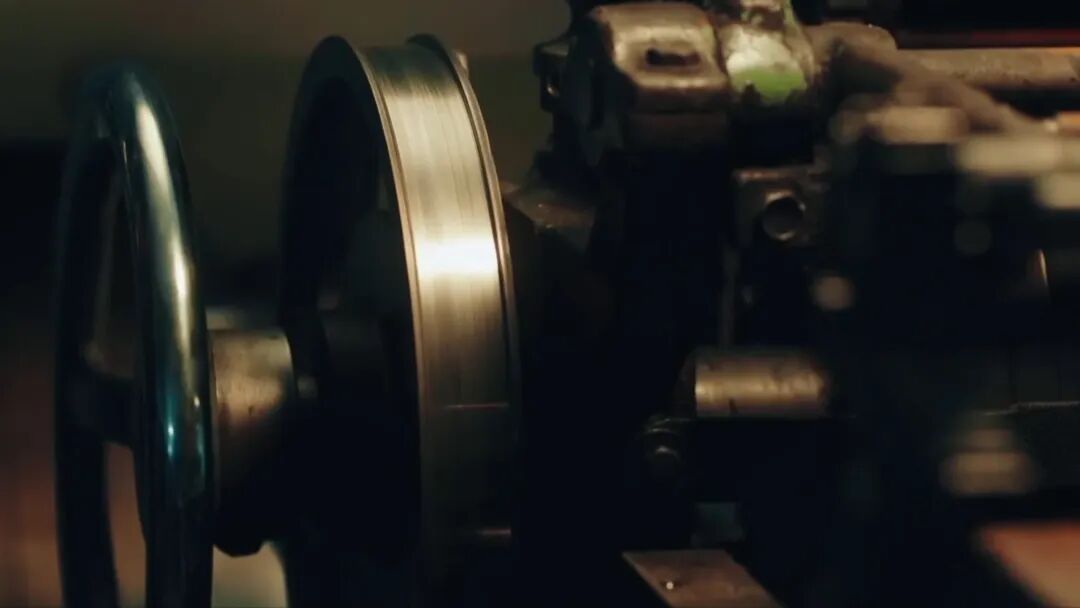

那时候

全市大大小小的印刷厂

多达100多家

每个月

能排3000万到4000万字

电视剧《阵地》剧照

当时用的

多是广东 湖南的土纸

数量管够 价格亲民

走水路运输十分方便

桂林自产的黑色油墨

也能满足本地印刷业需求

纸张管够

油墨自给自足

整条文化生产链开始飞速运转

电视剧《阵地》剧照

轰炸中

他们在岩洞建起文化“兵工厂”

一开始

为了工作便捷

多数印刷厂

都紧挨着报社 出版社

但日军飞机

频繁来桂林城上空投弹轰炸

印刷厂的印刷物资

大量受损

出版和发行业均遭受重创

电视剧《阵地》剧照

1939年12月下旬

《救亡日报》总编辑夏衍

另辟蹊径

在漓江东边的白面山

找了一个山洞

当作印刷厂车间

电视剧《阵地》片段

“这个溶洞可以容得下几百号人啊,要不把我们全社都搬过来呗。

我们《救亡日报》必须及时反映民众的呼声,采编部门的人员,必须接近民众才行,所以编辑部和印刷厂啊,只能分开了。

也是。

走,再进去看看。

大家把东西都搬进来吧。

好。”

在天然的防空洞内

《救亡日报》印刷

如火如荼地进行着

报纸的数量 质量

有了大幅提升

其他各大报刊见状

纷纷“抄作业”

把印刷厂分散到山洞里

洞外轰炸声

洞内油印机的嗡鸣声

奏响了独特的抗战“交响曲”

独特的文化与地理环境

为桂林城市

抗战文化的蓬勃发展

持续“输血”

桂林出版界

用最硬核的方式

书写了

中国文化史上的超燃剧本

编辑 谭双梅

责编 唐海波

审核 张若凡