南国早报全媒体记者:李艺/文 尹世斌/图

有人说,基础研究是科技创新的“源头活水”,它藏在无数次失败背后,或许无法即刻变现,却可能在未来改写工业格局,今年诺贝尔化学奖颁给了金属有机框架的科研人员,便是最好佐证。

作为一名充满活力的年轻科研人员,广西民族大学化学化工学院“85后”教授米艳,正以行动诠释这份价值:600次实验筛选功能晶态材料,5年攻坚二氧化碳还原,在未知中为改变世界探路。

600次实验找出1个答案

米艳主要做的是功能晶态材料的基础研究。她和团队研发的功能晶态材料,目前已在实验室层面实现高效电分解水制氢。氢气是一种重要的工业能源,因此米艳在2023年发表相关成果后,便吸引了众多关注。

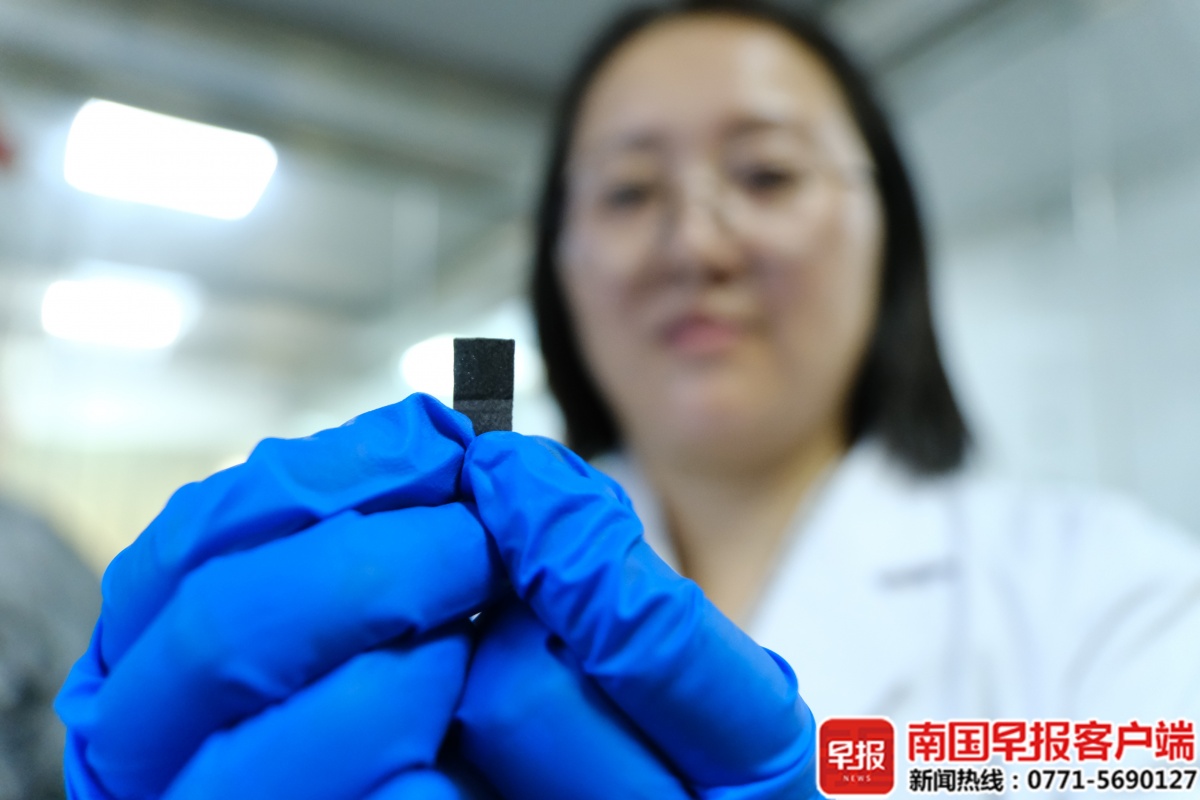

10月11日下午,南国早报全媒体记者在实验室里,看到了这种材料。拇指尖大小的小方块,摸上去十分粗糙。把这块样品放入水中,连接好电源,就能在小方块上看到大量气泡不断生成。

米艳展示团队研发的电解材料。

最初,材料尺寸仅为1×1厘米,在经历了数不清的失败后,当前的尺寸已经扩展到1×1米,基本满足工业化的需求。但这只是基础研究推动工业化进程中的一小步,材料要真正实现应用,还需在高温、大电流等极端条件下,保持稳定性能并控制能耗。这又将是一场与失败为伴的攻关之旅,具体周期难以预测。

对此,米艳有着清醒的认知,也早已习惯将失败视作“帮手”:每一次失败,都意味着排除了一个错误选项,让通往成功的道路更加清晰。在她发表的论文中,仅对比了3种材料的制氢效果,可这是600次实验积累了经验与教训,才寻得的1个最优方案。

学会和“失败”相处

基础研究的漫长与不确定性,也体现在米艳另一项基础研究里。

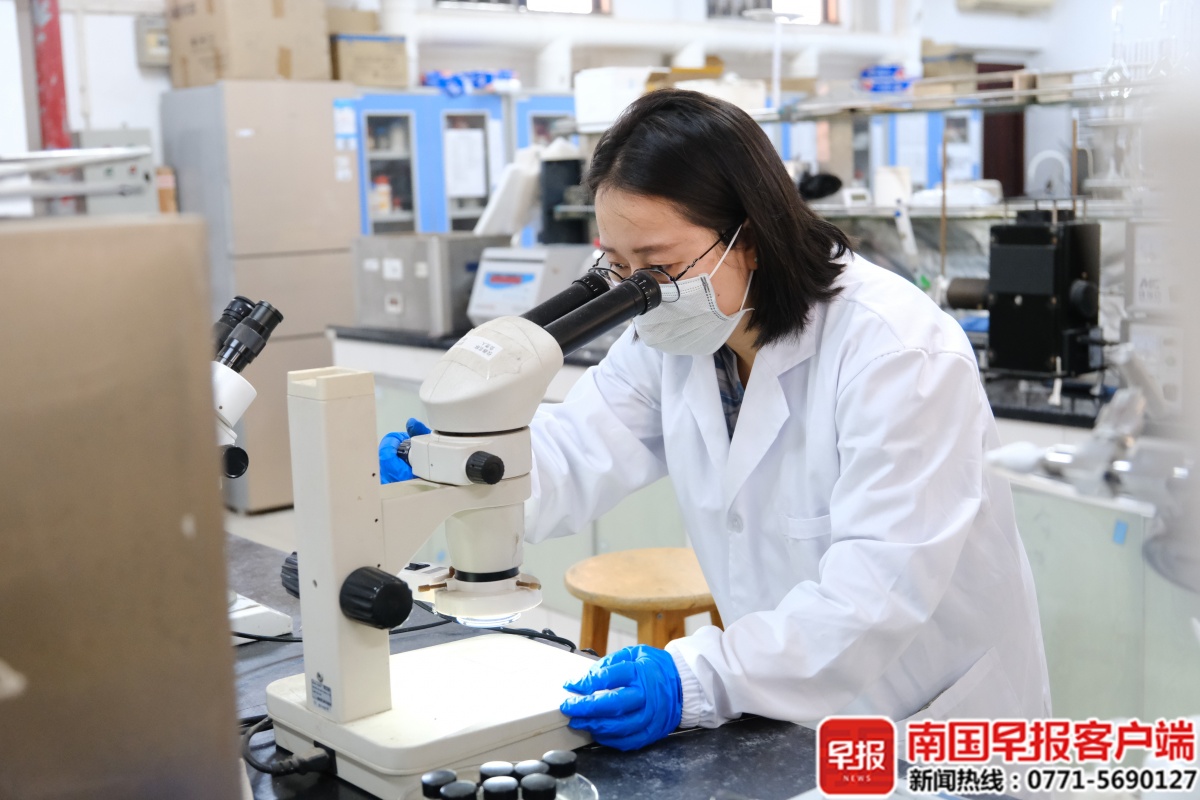

她在2019年启动了二氧化碳还原研究,但5年过去了,研究仍处于“在失败中进步”的阶段。最初,米艳仅能将二氧化碳转化为一氧化碳(碳一产物);2021年,研究已经产生了乙烯、乙醇等可用于工业的碳二产物,但下一步的突破仍旧不知道何时到来。

米艳在实验室工作。

失败让人沮丧,在基础研究的道路上,支撑科研人员坚持下去的,有同行者的激励与榜样的力量。今年的诺贝尔化学奖授予了金属有机框架的科研人员,这一曾长期被业界质疑的基础研究,与米艳的部分研究重合。而其研究的历程,恰是基础研究的真实写照:它可能需要漫长的时间才能走向工业化,也可能始终无法实现工业化,但一旦突破,便有望改变世界。这一奖项,给了在失败中不断探索的米艳和同行莫大的鼓舞。

享受“不可预测性”

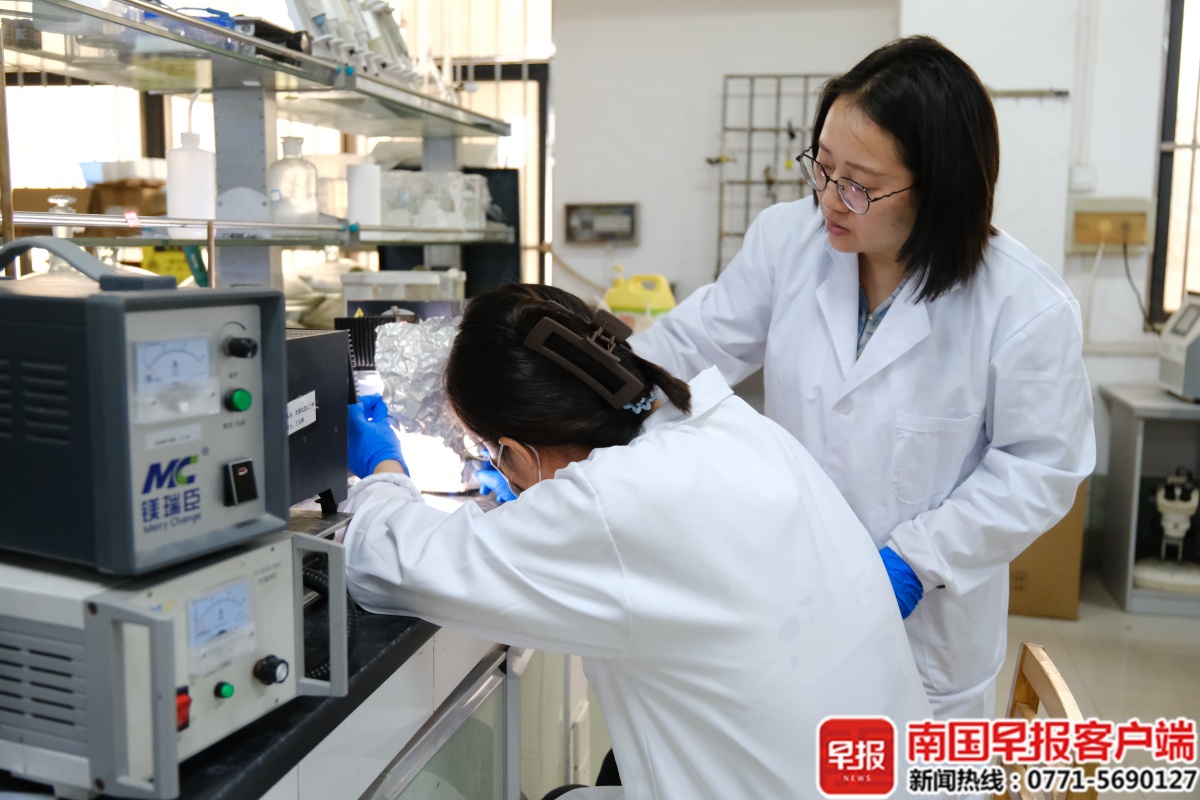

坚持的动力,更多源自米艳对化学发自内心的热爱,以及她享受化学研究中“不可预测性”。她会带着明确目标设计材料结构,可最终成果往往出乎意料。比如在研究光响应晶态材料时,她原本只期望材料在光照下能轻微形变,部分样品却展现出“微型机器人”般的运动能力,有了更多的可能。

米艳在指导学生做实验。

这种从设计到验证的探索过程,既有“开盲盒”的惊喜,又不失科学发现的严谨。每一次新性能的突破,都让米艳感受到化学独特的魅力:能从微观世界出发,创造出具有宏观价值的成果。

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 陈诗圆

校对 麦雪莉

责编 唐海波

审核 段钦中