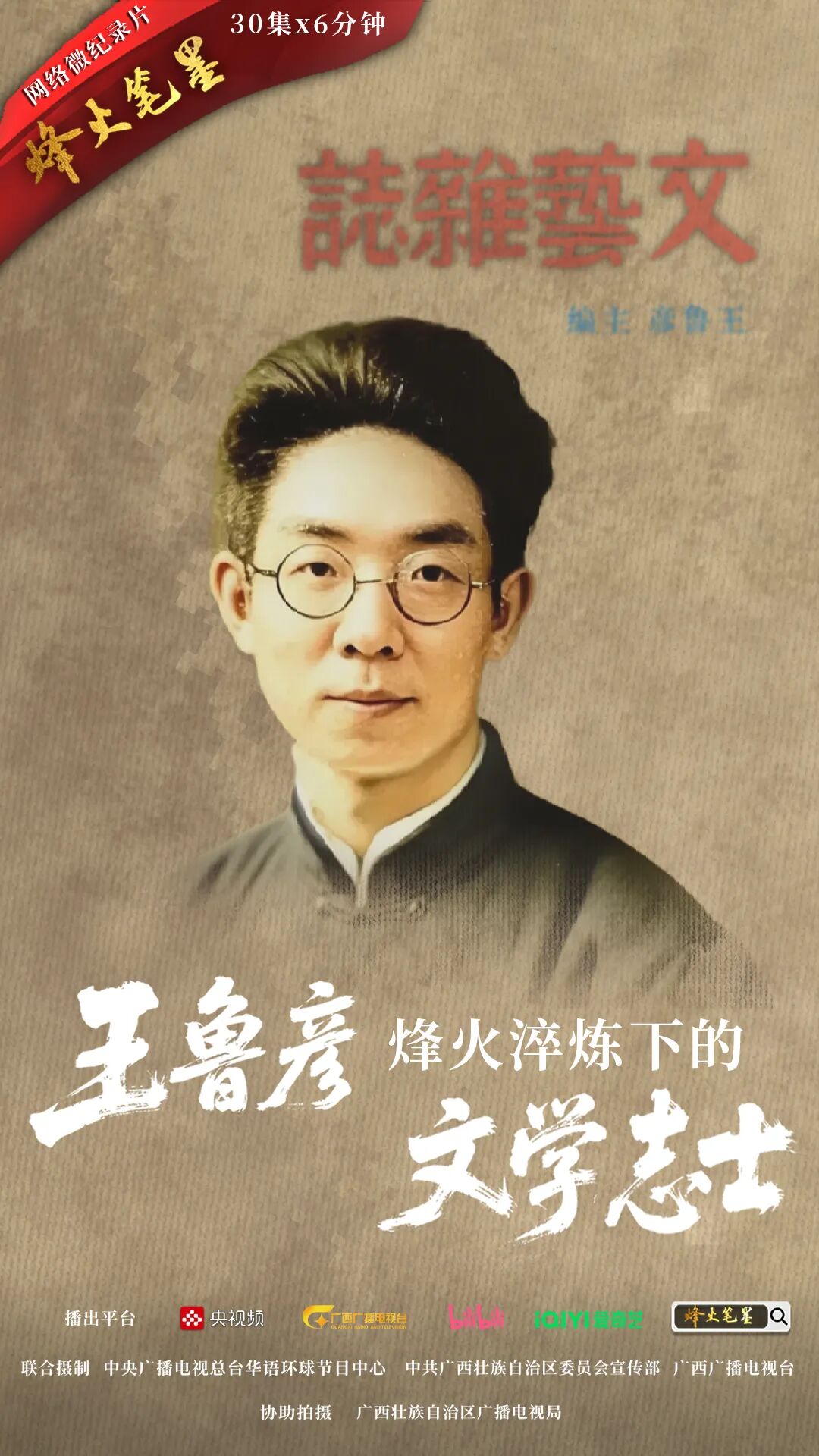

— WANG LU YAN —

王鲁彦

烽火淬炼下的文学志士

王鲁彦

他师从鲁迅

以生命为墨

用纸笔作枪为抗战疾呼呐喊

他在桂林用一本杂志

聚集当时中国文坛各路英豪

他油尽灯枯笔未停

42岁生命定格桂林

他是烽火淬炼下的文学志士

他就是作家王鲁彦

文人志士冒着炮火

返回桂林为他送别

1944年8月20日

桂林城笼罩在

一片悲伤的氛围中

战火纷飞

已从桂林转移出去的

文人志士不顾危险

冒着炮火

纷纷重返桂林

只为送他们的挚友王鲁彦

最后一程

他们神情悲痛

心中满是

对王鲁彦的不舍与敬意

电视剧《阵地》剧照

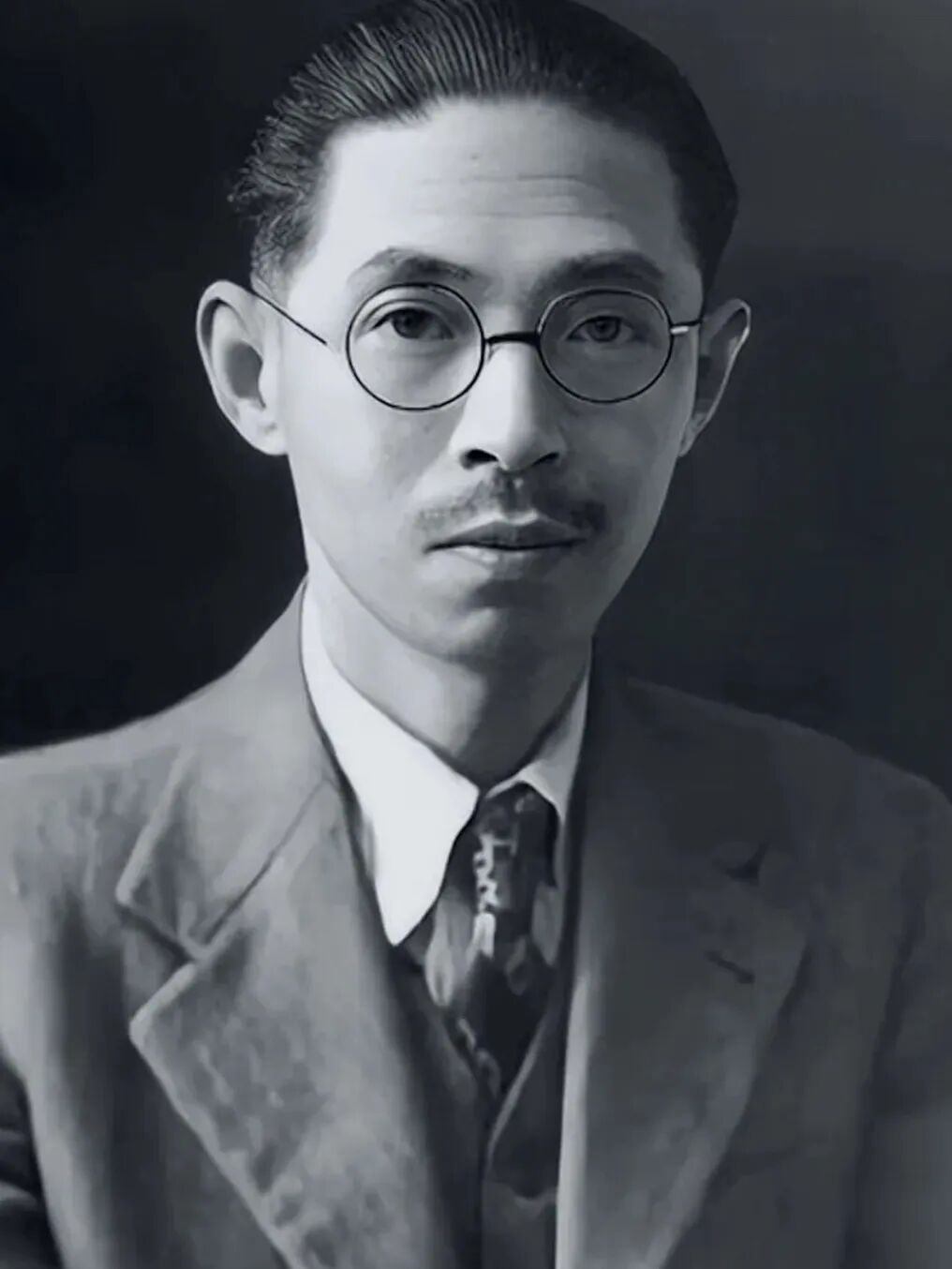

好友巴金曾评价他

“鲁彦是个真诚的人

对生活充满爱

对黑暗充满恨”

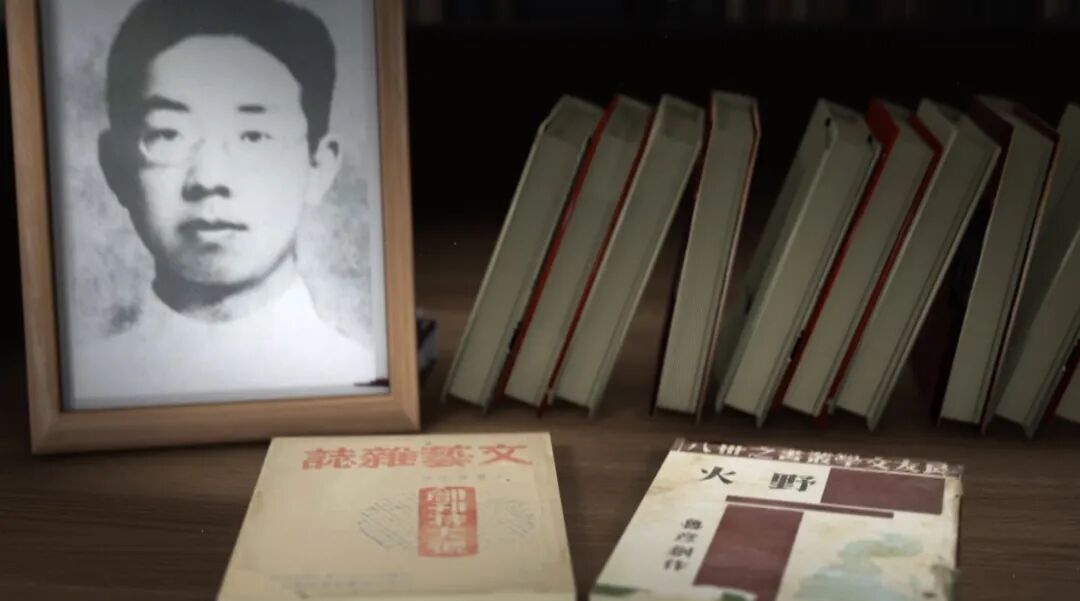

从留存的照片中

总能看到他

坚毅乐观的微笑

他始终坚信

只要民族精神

屹立不倒

胜利就一定会到来

师从鲁迅

以笔为枪投身文化抗战

王鲁彦

王鲁彦

原名王燮臣

早年一次偶然的旁听经历

让他接触到

鲁迅的《中国小说史》课程

鲁迅的思想深深触动了他

怀着对鲁迅的崇敬

他以“鲁彦”为笔名

踏上了文学创作的道路

1938年

战火肆虐 山河破碎

但桂林却在这艰难时刻

成为了文化抗战的

坚固堡垒

吸引着众多

心怀热血的文人志士

王鲁彦便是其中的一员

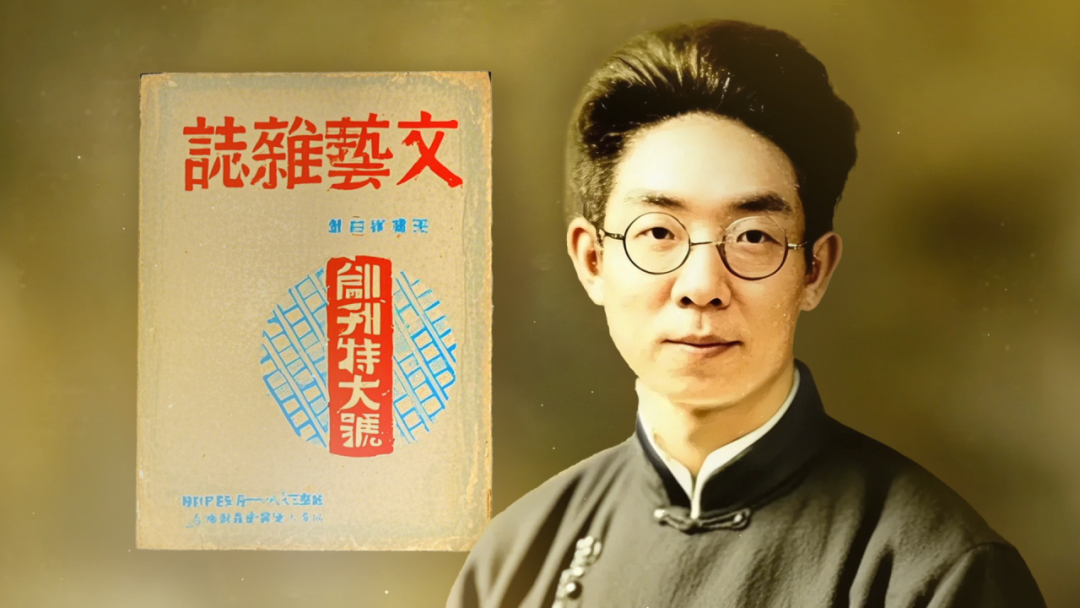

创办《文艺杂志》

吸引茅盾 巴金等文学巨匠撰稿

王鲁彦来到桂林后

全身心地投入到

抗战文化运动中

创办《文艺杂志》

成为他

影响最为深远的创举

王鲁彦

《文艺杂志》在抗战后方

特别是在桂林

发挥了巨大的引领作用

它宛如一盏明灯

照亮了人们

在黑暗中的前行道路

吸引了众多文学巨匠的目光

茅盾 巴金等

纷纷为杂志撰稿

巴金与王鲁彦情谊深厚

他们在作品中

都追求自由 平等的

人道主义精神

彼此惺惺相惜

茅盾 巴金

王鲁彦自己

也在《文艺杂志》上

发表了许多优秀作品

杂志上的文章题材广泛

有的讲述百姓

在战争中的苦难与顽强抗争

有的剖析社会现实

激励人们奋起反抗

这些作品

凭借真实的故事和深刻的思想

深深触动着读者的内心

让人们更加坚定了抗战的信念

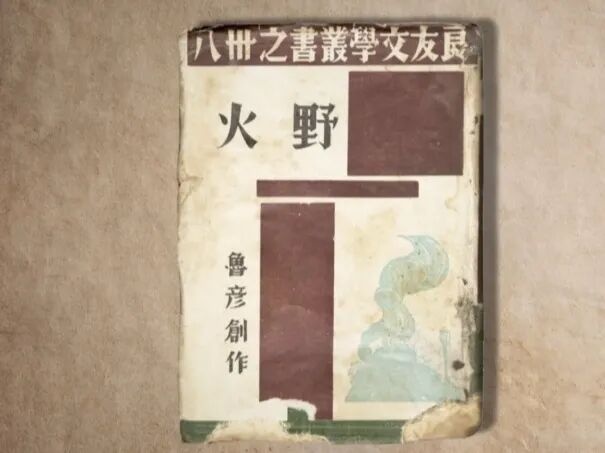

创作《野火》

用文字唤醒民众抗战热情

同一时期

王鲁彦这位

心怀悲悯与热忱的作家

潜心创作出

长篇小说《野火》

这部作品

宛如一把锐利的手术刀

精准剖析时代的症结

以江南农村为切入点

讲述了农民们

在战争和地主的双重压迫下

生活陷入绝境的悲惨故事

主人公原本过着

平凡而幸福的生活

然而战争的阴云

打破了这一切的宁静

在亲眼目睹了

日军的残忍暴行

和同胞的悲惨遭遇后

主人公意识到

只有拿起武器

团结起来反抗

才能摆脱压迫

赢得生存的希望

于是他毅然

加入了抗日队伍

踏上了充满未知的抗争之路

《野火》一经发表

便在全国

引起了巨大轰动

它让人们看到了

农民阶级在抗战中的

强大力量和觉醒意识

也让人们坚信

只要全体中华儿女团结一心

就没有战胜不了的困难

这部小说

不仅是对战争的深刻反思

更是对民族精神的有力彰显

激励着无数人

投身到抗战的伟大事业中

1944年8月20日

王鲁彦在贫病交困中逝世

他的离去

让文坛陷入悲痛

周恩来听闻后

专门发唁电致哀

王鲁彦以生命为墨

将誓言

镌刻进岁月年轮

这是他

短暂一生的悲壮写照

也是他

对桂林抗战文化城

最后的深情告别

编辑 吴思思

责编 唐海波

审核 赵永胜