南国早报全媒体记者:李艺/文 尹世斌/图

10月21日,来自广西大学各学院的300多名新生代表,参与了一场别开生面的弘扬科学家精神暨新生入党启蒙教育活动。中国工程院院士、广西大学土木建筑工程学院退休教授、路桥工程专家郑皆连,也来到了活动现场,并送上了对新一代大学生的寄语:科研路上,兴趣就是最好的老师,但追逐梦想的路上注定坎坷,年轻人要有持之以恒的精神。

期待年轻人超越自己

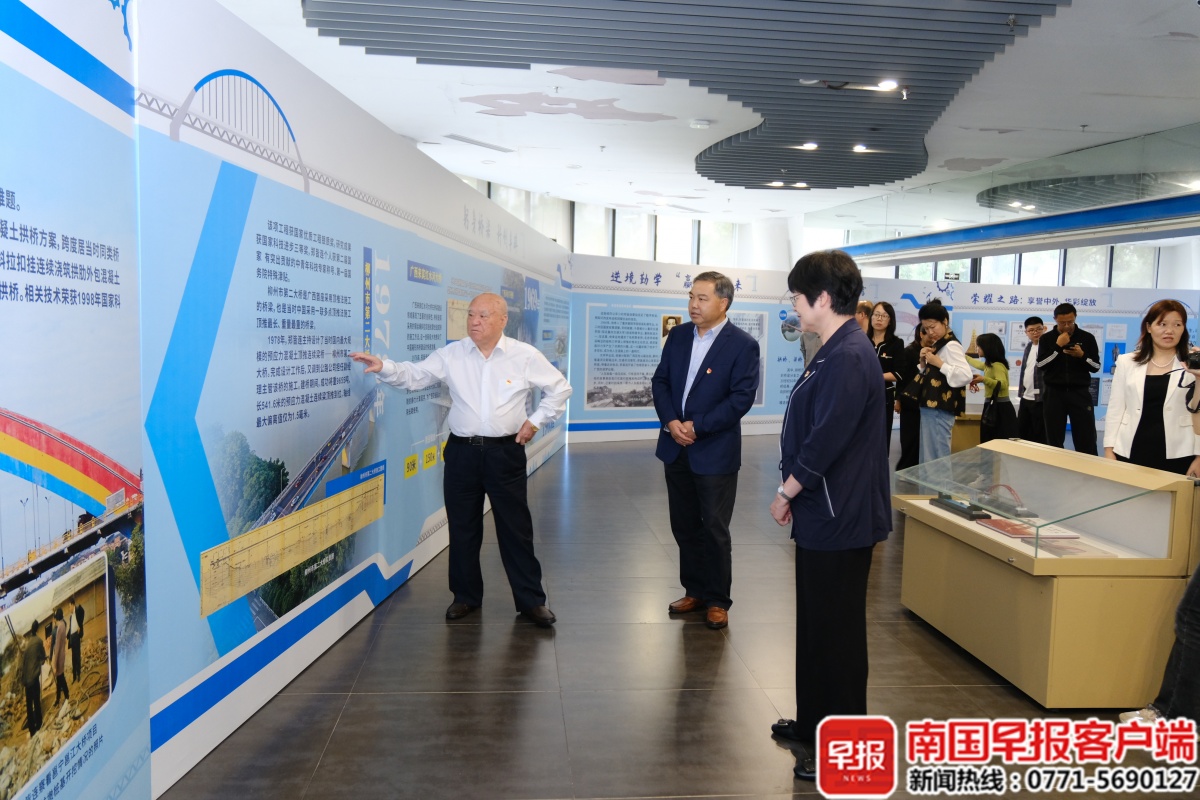

据介绍,活动由自治区科学技术协会与广西大学主办,自治区科技馆与广西大学土木建筑工程学院承办。在活动中,广西大学的师生等一起参观了郑皆连院士的科创成就展,观看了郑皆连院士科学家精神剧目并聆听科技工作者关于科学家精神的宣讲,深刻感受到了一位科学家“以匠心筑桥、以信仰报国”的动人情怀。

看到青春洋溢的新生代表们,郑皆连院士满怀期待地说:“我觉得我能取得一些成绩,是生在了好时代。现在的年轻人比我条件好,起步也比我高,我相信他们完全应该超过我。”

郑皆连院士(第二排左七)与大家合影。

郑皆连是四川人,1965年大学毕业后,他只身来到广西,从此与这片土地结下了不解之缘。当时的广西,交通状况堪忧,遇水只见木桥,每逢洪灾便毁过半。郑皆连决心改变这一现状。于是,他以修建更好更大的桥梁为己任,开始了不懈的探索。

1968年,年仅27岁的郑皆连改变了千百年来人们搭支架建桥的做法,探索出斜拉扣挂的方式,主持建成了我国第一座无支架施工双曲拱桥——跨径46米的广西灵山三里江桥,打开了中国传统拱桥通往现代拱桥的大门。

郑皆连院士认为,科技的进步离不开年轻一代的努力。他希望年轻人能够珍惜时代赋予的机遇,勇于挑战,敢于创新,在各自的领域取得更加辉煌的成就。

现场分享。

做科研,求真求实很重要

作为中国工程院院士,郑皆连期待青年人具备哪些科学家精神?他给出了两个词:求真、求实。郑皆连院士说:“只有真实的东西,才能够起作用。我一辈子搞工程,我知道不求实、不求真,就可能导致灾难。”

求真求实,也是郑皆连做人的准则。2015年,南宁青竹立交桥因频繁维修,引发公众对工程质量的担忧,南国早报随即开展调查采访。面对记者的采访,曾参与该桥梁“会诊”的郑皆连院士直言不讳。“该立交桥的最初设计有严重问题,加上工程施工质量不高,这为以后出现多次维修埋下了祸根。”他坚定地说道,“工程不能开玩笑。”

这样求真、求实的态度,也贯穿了郑皆连院士的科研和工程生涯。上世纪90年代,他在主持广西第一条高速公路桂柳高速公路建设时,立下“铁律”,推行公开招标,优化设计,坚决推行“菲迪克条款”(核心精神为公平、 公正、 公开)……最终,这条广西的南北交通大动脉比原计划提前5个月竣工,每公里竣工造价为同期全国高速公路平均造价的一半。

郑皆连院士(左一)在展区给大家作介绍。

兴趣是可以培养的

广西的青年人该如何传承科学家精神?郑皆连院士认为,青年人首先要选准爱好,因为爱好是科研路上强大的推动力。同时,兴趣也是可以培养的,他自己就是一个很好的例子。

郑皆连院士笑着说:“我原来并不想造桥,我高考的数学成绩很好,我是想学数学,大学报的也是数学专业,但被分配到了桥隧专业,我就得对这个专业培养兴趣。”郑皆连院还回忆,因为在火车上思考一个桥梁上专业问题入了迷,他连手提包被小偷偷走后,又放在眼前都浑然不知。

除了兴趣,科研路上也少不了拼搏奋斗。郑皆连院士说,在追求梦想的道路上,会遇到很多困难,但只要有持之以恒的精神,肯付出汗水,不断培养和强化自己的兴趣,就能战胜困难,实现自己的理想。他笑着说:“这么多年,我从一个实习生开始到现在取得了一些成绩,都是一步步努力出来的。就像老话说的,叫做‘一粒粮食一滴汗水’。”

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 谭双梅

校对 黄少华

责编 唐海波

审核 赵永胜